«Консервные банки на яйца надев Немецкие рыцари дрались как лев! Но Невский на лед их Чудской заманил, Раздал..(по ушам)..и в воде утопил!» Александр Ярославович Невский — князь новгородский в 1236-51, великий князь владимирский с 1252. Сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами над шведами (Невская битва 1240) и немецкими рыцарями Ливонского ордена (Ледовое побоище 1242) обезопасил западные границы Руси. Канонизирован Русской православной церковью. Родился 30 мая 1220 г. (Татищев), 13 мая 1221 г. (БЭС), умер 14 ноября 1263 г. В 1236 г. он был посажен на новгородское княжение, а в 1239 г. -- женился на полоцкой княжне Александре Брячиславне. Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 г. над шведским отрядом, которым, по легенде, командовал будущий правитель Швеции ярл Биргер. Александр лично участвовал в битве, «самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь». Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским. Традиционно полагают, что сражение 1240 г. предотвратило потерю Русью берегов Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские земли. Тем временем Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись поддержкой папской курии и давних соперников новгородцев -- псковичей, вторгся в пределы новгородских земель. Из Новгорода было отправлено посольство к Ярославу Всеволодовичу с просьбой о помощи. Тот направил в Новгород вооруженный отряд во главе со своим сыном Андреем Ярославичем, которого вскоре заменил Александр. Он освободил занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем выбил из Пскова немецкий гарнизон. Вдохновленные успехами новгородцы вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев. Вышедшие из Риги рыцари, уничтожили передовой русский полк Домаша Твердиславича, вынудив Александра отвести свои отряды к границе Ливонского ордена, проходившей по Чудскому озеру. Обе стороны стали готовиться к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 г. и вошло в историю как Ледовое побоище. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также передавали часть Латгалии. Успешные военные действия Александра Невского надолго обеспечили безопасность западных границ Руси, но на востоке русским князьям пришлось склонить голову перед гораздо более сильным врагом — монголо-татарами. В 1243 хан Батый, правитель западной части монгольской державы — Золотой Орды, вручил ярлык великого князя владимирского на управление покоренными русскими землями отцу Александра — Ярославу Всеволодовичу. Великий хан монголов Гуюк призвал великого князя в свою столицу Каракорум, где 30 сентября 1246 г. Ярослав неожиданно скончался (по общепринятой версии, он был отравлен). Тогда в Коракорум были вызваны его сыновья — Александр и Андрей. Пока Ярославичи добирались до Монголии, сам хан Гуюк умер, и новая хозяйка Каракорума ханша Огуль-Гамиш решила назначить великим князем Андрея, Александр же получал в управление опустошенную южную Русь и Киев. Лишь в 1249 г. братья смогли вернуться на родину. Александр в свои новые владения не поехал, а вернулся в Новгород, где тяжело заболел. Приблизительно в это время, римский папа Иннокентий IV направил к Александру Невскому посольство с предложением принять католичество, якобы в обмен на свою помощь в совместной борьбе против монголов. Это предложение было отвергнуто Александром. В 1252 г. в Каракоруме Огуль-Гамиш была свергнута новым великим ханом Мункэ (Менгке). Воспользовавшись этим обстоятельством и решив отстранить от великого княжения Андрея Ярославича, Батый вручил ярлык великого князя Александру Невскому, который был срочно вызван в столицу Золотой Орды Сарай. Но младший брат Александра, Андрей Ярославич, поддержанный братом Ярославом, тверским князем, и Даниилом Романовичем, галицким князем, отказался подчиниться решению Батыя. Для наказания непокорных князей Батый посылает монгольский отряд под командованием Неврюя (т. н. «Неврюеву рать»), в результате чего Андрей и Ярослав бежали за пределы Северо-Восточной Руси. Позднее, в 1253 г. Ярослав Ярославович был приглашен на княжение во Псков, а в 1255 г. — в Новгород. Причем новгородцы «выгнаша вон» своего прежнего князя Василия — сына Александра Невского. Но Александр, вновь посадив в Новгороде Василия, жестоко наказал дружинников, не сумевших защитить права его сына — они были ослеплены.Новый золотоордынский правитель хан Берке (с 1255 г.) ввел на Руси общую для покоренных земель систему обложения данью. В 1257 г. в Новгород, как и другие русские города, были направлены «численники» для проведения подушной переписи населения. Это вызвало возмущение новгородцев, которых поддержал князь Василий. В Новгороде началось восстание, продолжавшееся около полутора лет, в течение которых новгородцы не подчинялись монголам. Александр лично навел порядок, казнив наиболее активных участников волнений. Василий Александрович был схвачен и заключен под стражу. Новгород был сломлен и подчинился приказу посылать дань в Золотую Орду. Новым новгородским наместником с 1259 г. стал князь Дмитрий Александрович. В 1262 г. вспыхнули волнения в суздальских городах, где были перебиты ханские баскаки и выгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана Берке, Александр Невский лично отправился с дарами в Орду. Хан удерживал князя подле себя всю зиму и лето; только осенью Александр получил возможность вернуться во Владимир, но по дороге занемог и 14 ноября 1263 г. в Городце скончался. Тело его было погребено во владимирском монастыре Рождества Богородицы. Уже в 1280-х годах во Владимире начинается почитание Александра Невского как святого, позднее он был официально канонизирован Русской православной церковью. Александр Невский был единственным православным светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который не пошел на компромисс с католической церковью ради сохранения власти.

|

В 50 километрах к югу от Гдова, неподалеку от места Ледового побоища, расположено древнее село Кобылье городище.

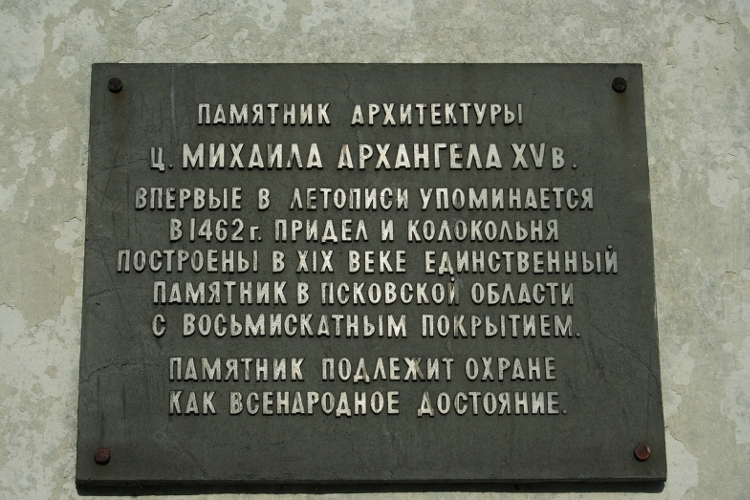

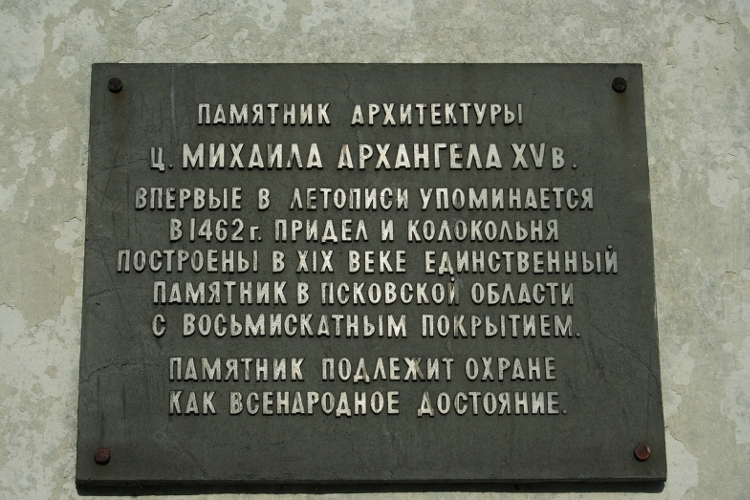

В XIX веке оно было уездным городком под названием Кобыла. Об основании этого городка и церкви в нем Псковская летопись сообщает: "В лето 6970 (то есть в 1462 году) заложиша псковичи новый городец и назваша его Кобылою на обидном месте над Великим озером... А делаша его мастеры псковские..." Ливонцы часто нападали на этот участок Чудского побережья.

В 1461 году немцы и русские пришли к соглашению: каждая сторона ловит рыбу только у своего берега. Поблизости от устья реки Желчи, впадающей в Чудское озеро, проходили важные пути сообщения. Для укрепления своего положения в этом узле водных и сухопутных путей, идущих на Псков, наши предки и заложили "новый городок".Крепость просуществовала недолго. Первую осаду немцев она выдержала с помощью подоспевшего отряда псковичей. Вторично ливонцы напали на нее в марте 1480 года, и на этот раз крепость была сожжена.В Кобыле одновременно с крепостью была построена церковь Михаила-архангела. 5 апреля 1242 года здесь произошла битва русской рати под водительством новгородского князя Александра Невского с иноземными захватчиками – ливонскими рыцарями. Дорога к месту Ледового побоища превратилась в чемпионат мира по неспортивному ориентированию....Поверив имеющемуся в нашем распоряжении Атласу автомобмльных дорог, мы пытались найти съезд с Гдовской трассы в районе местечка Глушь...Да не тут то было... Дороги, проселки уходили в нужном (вроде бы) направлении и заканчивались или болотами, или дачным поселками, оккупированными питерцами аки Московский Кремль или Дом Правительства, и там же мы получали столь же дурацкие советы по выезду в нужном направлении...

Но, как поется в песне, "..кто ищет, тот всегда найдет", проехав туда-обратно раз пять около якобы указанного в атласе поворота, и пользуясь языком, который "до Киева доведет" мы нащли нужную дорогу. Двигаямь со стороны из Пскова, на 77 километре дороги Псков-Гдов можно увидеть местечко: где стоит малоприметный указатель Если вы последовали по указателю и увидели дорогу которая ровно через три километра становиться песчаным грейдером, то знайте-вы на правильном пути. АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.1996 года № 172 ПСКОВ О пограничной зоне на территориях Гдовского, Псковского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского районов Псковской области: В соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации», ст. 28 Закона Псковской области «Об Администрации Псковской области» и в целях создания необходимых условий для охраны государственной границы Российской Федерации с Эстонской Республикой и Латвийской Республикой ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Установить на территориях Гдовского, Псковского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского районов Псковской области пограничную зону шириной 5 километров вдоль государственной границы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов, островов на указанных водоемах, включив в нее Чудское, Теплое и Псковское озера с островами, находящимися на них, в пределах государственной границы Российской Федерации с Эстонской Республикой, а также территории следующих волостей: по Гдовскому району - Добручинская, Гдовская, Юшкинская, Спицинская, Самолвовская, Ремдовская, г.Гдов; 2. Тыловую границу пограничной полосы установить по прямой линии между следующими ориентирами, обозначенными на топографической карте Псковской области масштаба 1:100 000, издания 1991 года: По Гдовскому району: отметка (далее отм.) 39,4, населенный пункт (далее н.п.) Мальяковщина, Воскресенское, Кануновщина, Вехоляне1, Еврейно, Бешкино, Курино, Строгино, Кятицы, Ореховцы, Заходы, Заболотье, отм. 44,6, н.п. Казаковец, озеро (далее оз.) Верховое. Все вышеперечисленные населенные пункты включаются в пограничную зону. Перечень населенных пунктов, входящих в пограничную зону Гдовского района, приведен в приложении 1 к постановлению. Приложение № 1 к постановлению Администрации области от 18.06.1996 года № 172 ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов, входящих в пограничную зону Гдовского, Псковского, Печорского районов Псковской области ГДОВСКИЙ РАЙОН Самолвовская волость: Кобылье Городище, Козлово, Самолва, Таборы, Замошье, Остров, Чудская Рудница, Казаковец, Луг, Чудские Заходы, Пнево, Путьково. Грейдер,покрываемый асфальтом в любом населенном пункте, встречающимся на дороге, через 32 км приведет к указателю "Кобылье городище" где можно увидеть памятный крест  О битве 5 апреля 1242 года написано много различной литературы, но сама она изучена не до конца .До сих пор оставались неизвестными места захоронений воинов, погибших в этой битве и место самой битвы, хотя в отечественных летописях (Новгородской, Псковской, Львовской, Суздальской, Воскресенской, Ростовской, Лаврентьевской, Никоновской) и "Старшей ливонской рифмованной хронике" подробно описаны как события, предшествовавшие битве, так и сама битва. Указаны её ориентиры: "На Чудском озере, у урочища Узмень, у Вороньего камня". Местные предания уточняют, что битва была сразу за деревней Самолвой.Прошедшие столетий выветрили из истории и памяти людской сведения о местонахождении братских могил, Вороньего камня, урочища Узмень и степени заселённости этих мест. За многие столетия стёрты с лица земли в этих местах Вороний камень и другие строения. Сравнялись с поверхностью земли возвышения и памятники братских могил.Внимание историков привлекало название острова Вороний, где надеялись обнаружить и Вороний камень. Гипотеза о том, что побоище происходило у острова Вороний, была принято за основную версию, хотя она противоречила летописным источникам и здравому смыслу. Оставался неясным вопрос, какой дорогой шёл Невский в Ливонию (после освобождения Пскова), а оттуда - к месту предстоящей битвы у Вороньего камня, у урочища Узмень, за деревней Самолва (надо понимать, что с противоположной стороны от Пскова). Читая существующую трактовку Ледового побоища, невольно возникает вопрос: зачем войскам Невского, а также тяжёлой коннице рыцарей надо было идти через Чудское озеро по весеннему льду к острову Вороний, где и в лютые морозы вода во многих местах не замерзает? При этом необходимо учесть, что начало апреля для этих мест - тёплый период времени.История Ледового побоища интересует многих краеведов и любителей отечественной истории. Исследования показали, что в те далёкие времена в районе южнее существующей ныне деревни Козлово (точнее - между Козловым и Таборами) находился какой-то укреплённый форпост новгородцев. Не исключено, что тут был старый "городец" (до переноса, или строительства нового городца на месте, где ныне находится Кобылье Городище). Этот форпост (городец) находился в 1,5-2 км от деревни Таборы. Он был скрыт за деревьями. Здесь, за земляными вами уже не существующего ныне укрепления, находился, до боя скрытый в засаде отряд Андрея Ярославича. Сюда и только сюда стремился на соединение с ним князь Александр Невский. В критический момент битвы засадный полк мог зайти в тыл рыцарям, окружить их и обеспечить победу. Подобное повторилось позже в ходе Куликовской битвы 1380 года. Обнаружение района захоронения погибших воинов позволило сделать уверенный вывод о том, что битва шла здесь, между деревнями Таборы, Козлово и Самолва. Место это относительно ровное. Войска Невского с северо-западной стороны (по правую руку) были защищены слабым весенним льдом Чудского озера, а с восточной стороны (по левую руку) - лесистой частью, где находились в засаде свежие силы новгородцев и суздальцев, засевших в укреплённом городке.  Рыцари наступали с южной стороны (от села Таборы). Не ведая о новгородском подкреплении и чувствуя своё военное превосходство в силе, они, не долго думая, ринулись в бой, попав в расставленные "сети". Отсюда видно, что сама битва была на суше, недалеко от берега Чудского озера. К концу битвы рыцарское войско было оттеснено на весенний лёд Желчинской бухты Чудского озера, где многие из них погибли. Их останки и вооружение сейчас находятся в полукилометре северо-западнее от церкви Кобыльего Городища на дне этой бухты. Тут, по всей видимости В конце 20-го века интерес к Кобыльему Городищу был подогрет шумным празднованием 750-летия победы войска Александра Невского над псами-рыцарями. Место было удостоено памятника, созданного на народные деньги (в отличие от помпезного псковского). Бюст Александра Невского, установлен затылком к храму, лицом к озеру

Но не только разгромом немцев в 1242 году памятен сей берег

В память о событиях 13 века заложен фундамент часовни Но давным-давно у места битвы стоит храм  Эта главная (а до недавнего времени и единственная) достопримечательность - храм Архангела Михаила, построенный псковскими мастерами - характерный псковский четверик, отличающийся, однако, от своих собратьев сохранившимся в неприкосновенности восьмискатным покрытием. Когда-то храмы такого типа встречались на Псковщине в изобилии, однако, со временем, большинство из них было "оптимизировано" в четырехскатные. Одна лишь церковь в Кобыльем Городище счастливо избежала общей участи и, тем самым, помогла реставраторам 20-го века вернуть первоначальный вид целому ряду храмов Пскова и области. До покрытия храма руки перестройщиков не добрались, но в остальном поработали на славу: на месте деревянной звонницы в 1854 г. был поставлен Троицкий придел и достаточно типовая колокольня, чуть позже были прорублены широкие окна, а также добавлены внутренние дверные проемы. Это увеличило объем церкви и не сказалось на акустике. Возможно, цельность композиции удалось сохранить за счет неприменения новых прогрессивных материалов - все объемы храма, за исключением украшений, сложены из известняковых плит. К сожалению, расписания служб в храме нет, поэтому гарантий проникновения внутрь дать нельзя. Видимо, надо ориентироваться на большие праздники.   В который мерзкая тетка не пустила, гнусным голосом послав почтить память предков где-нибудь в другом месте...Мол, храм на реставрации... Погранпост на берегу-самый настоящий, как рассказывают с автоматчиками и шлагбаумом, вышкой и ТСН. Искушать судьбу, приближаясь к нему без соответствующих документов не стали, ограничившись его наблюдением через видоискатель фотоаппарата. На обратном пути в Псков полюбовались видами с моста через речку Ремда Не могли не заехать и к памятнику Невскому на горе Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище 1242 г. выполнен по проекту скульптора И.И.Козловского и архитектора П.С.Бутенко. Позднее в работе приняли участие скульпторы А. И. Козловский и Р. С. Кириллова. Архитектурная часть проекта с размещением монумента на горе Соколиха разработана в 1981г., рассмотрена и одобрена Художественно-экспертным советом; им же рекомендованы материалы для памятника-бронза и медь. Кроме того, размещение монумента на горе Соколиха было рекомендовано правительственной комиссией Совета Министров РСФСР, партийными и советскими организациями г. Пскова и одобрено секретариатом ЦК КПСС. Монумент был завершен и открыт 24 июня 1993 г., в дня празднования 1090-летия г. Пскова.

Великий князь с удивлением взирал на моторизованную мошкару, роящуюся под носом. На этом поездка к месту Ледового побоища завершилась.

|

Рассказы о Ледовом побоище русских летописей и Жития Александра Невского являются основными источниками, сообщающими о событиях, происшедших 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера — о времени, месте, характере и ходе сражения. “Вражда нъмецкаго племени съ словянскимъ принадлежитъ къ такимъ всемiрным историческимъ явленiям, которыхъ начало недоступно изслъдованiю, потому что оно скрывается во мракъ доисторическихъ временъ.” К IX веку давление немецких племен на славянские, оттеснение их на восток приобретает явный характер. К XII - XIII векам немцы воссоединились с литовскими и чудскими племенами, отделявшими славян от немцев, образовали “рыцарскiй орденъ крестоносцевъ, раздълявшiйся на двъ вътви: орденъ Тевтонскiй или св. Марiи и, позже его основанный въ 1202 году, орденъ Меченосцевъ... Оба эти ордена, впослъдствiи, соединились для совокупныхъ дъйствiй. “И под новыми религиозными лозунгами двинулись на восток. Неизбежность борьбы русских и немцев определялась еще и тем, что в свою очередь новгородцы, владея соседними значительными просторами земли, населенными чудью, двигались на запад, стремясь распространить среди них православие. Но это происходило более мирным, а следовательно и более медленным путем. Положение усугублялось еще и тем, что новгородцы помогали язычникам, скрывавшимся от карающей руки католичества, и тем самым вызывали недовольство папы.” Такiя же столкновенiя явились у новгородцевъ съ католическою Швецiею по поводу Финляндiи, куда съ одной стороны проникали новгородцы съ православнымъ крщенiем, а съ другой шведы съ западнымъ католичествомъ; споръ между объими сторонами былъ также и за земное обладанiе финляндской стараной... Въ 1240 году нъмцы овладъли Псковом: между псковитянами нашлись измънники; одинъ изъ нихъ Твердила Иванковичъ сталъ управлять городомъ отъ нъмецкой руки". После освобождения Копорья и Пскова Александр остался в Пскове ожидвть вражеское войско. Долго ждать не пришлось. Вскоре донеслась весть о том, что неприятель идет на него. Ничуть не медля, князь с войском двинулся им на встречу “и у скалы, называемой Воронiй камень на Узмени, произошла другая битва не менъе знаменитая Невской, извъстная в исторiи подъ названiемъ: “Ледовое побоище”. Враги встрътились въ субботу 5 апръля при солнечномъ восходъ. Увидя приближающихся враговъ, Александръ поднялъ руки вверхъ и громко сказалъ: “Разсуди, Боже, споръ мой съ этимъ высокомърнымъ народомъ!” Битва была упорная и жестокая. Съ трескомъ ломались копья. Ледъ побагровълъ отъ крови и трескался мъстами. Многiе потонули. Потервшiе строй нъмцы бъжали; русскiе съ торжествомъ гнались за ними семь верст до Суболичскаго берега.” “Непосредственным результатом битвы на Чудском озере стало заключение договора между немцами и Псковом, согласно которому крестоносцы уходили из всех захваченных ими русских волостей и возвращали всех пленных.” Эти две победы имели важное значение, как для русской истории, так и для самого Александра. В результате первого сражения князь приобрел славу непобедимого полководца, заступника земли русской. Древний автор “Жития” понял значение победы войск Александра следующим образом: “С этой поры, писал он, “нача слыти имя его по всемь странам и до моря Египетьского, и до гор Араратьскых, и до великого Рима”.

|