«Иде Вольга Новугороду, и устави по Мьсте повосты и дани и по Лузе оброки и дани; и ловища ея суть по всей земли, знамянья, и места, и повосты, и сани её стоять въ Плескове и до сего дне…». По преданию будущая киевская княгиня Ольга, в крещении — Елена происходила из варяжского рода. Археологическое изучение Пскова доказало, что он возник задолго до рождения Ольги. Данные археологии увеличивают возраст Пскова до 2000 или более лет: поселения на Псковском городище — возвышенном мысу при слиянии рек Великой и Псковы, в северной части Крома — существовали на рубеже эр. Освоению края способствовала соединённость речной системы Псково-Чудского водоема с Варяжским (Балтийским) морем, за выход к которому славяне боролись с варягами (скандинавами) и чудью (эстами и ливами).

Худо-бедно, но положив язык на плечо после прогулок по пушкинским местам, мы доползли до нашей верной "телеги" и тронулись в Псков, потеряв от избытка впечатлений бдительность, за что и поплатился я в Острове, превысив скорость...Последствия нарушения до сих пор не известны...

"В городе Остров, будучи во власти впечатлений от увиденного, я задумался о бане, в которой Александр Сергеевич, по словам современника "..оборудовал себе кабинет в предбаннике....В свою келью Пушкин никого не допускал. Где ..быстро ходил из угла в угол, хватался руками за голову...Жестикулировал перед зеркалом, сжимая кулаки. Вдруг вскакивал, опять ходил из угла в угол и размахивал руками и хватался за голову."

Задумался так, что в забытии надавил педаль газа и был остановлен инспектором ДПС, с которым, поставив на кон от ста до трехсот рублей, мы завели богословскую беседу о способах взимания штрафа и о времени, затрачиваемом на взимание штрафа при обсуждении траты времени во время беседы о способах взимания штрафа, и о времени, затрачиваемом на взимание штрафа при обсуждении траты времени во время беседы о способах взимания штрафа, и о времени которое потратил Джек, который построил дом..."

http://wwwboards.auto.ru/travel/1014467.html

Очень удачно проскочив перекресток Ленинградского шоссе с Крестовским, под неодобрительным взглядом жены развернулся через сплошную на путепроводе и, презрев сигналы светофора (нашел таки объездную дырку), попал в нужное место: поворот с Октябрьского проспекта (Октябрьский, видимо, это по жизни..."Женихаться" летал в Сыктывкар на Октябрьский, после росписи обрели крышу на Октябрьском в Люберцах, и вот теперь по Октябрьскому едем на улицу "педиков" в поисках найденного ночлега...) не проскочили и по ГЛАДКОМУ асфальту добрались в "Двор Подзноева"

http://dvorpodznoeva.ru/index.html#

"Отель расположен в историческом центре города Пскова, в пяти минутах ходьбы от Кремля и административной части города. Интерьеры отеля выполнены в класическом стиле XIX века.Уютные номера с одной двуспальной кроватью.В каждом номере: ванна, фен, телефизор, сейф, телефон, минибар".

За свою цену в 2500 рублей мы получили спокойствие и уютный номер с отличной шумоизоляцией, запретом курить и при душевном отношении персонала.

Под впечатлениями дня в Михайловском мы упали как убитые, но по прошествии времени, как сказал классик пьянства "А поутру они проснулись" и, раздвинув шторы, выглянули в окно...Так вот ты какой, "Двор Подзноева"....

Там, где лежит асфальт, буквально вчера был раскоп, обнаживший колодец 16 века, в котором была найдена (только не смеяться) половина телеги...А кроме того, ремесленные инструменты, украшения, обувь...Муляжи найденных предметов экспонируются в в упомянутой гостинице.

Откуда ни возьмись выскочило алчное чувство халявной наживы, и, засвербев рано утром в просыпающемся теле, погнало на место раскопа искать вторую половину телеги...Да не тут то было...Где колодец был, где раскоп-всюду асфальт...Горькую пилюлю облома подсластил вид древней церкви, расположенной буквально в пяти шагах от крыльца гостиницы.

Храм Старое Вознесение – центр ансамбля Старо-Вознесенского монастыря известного с 14 века. Это был парадный ансамбль на традиционном месте встречи чудотворных икон, владык, князей — на древней улице Пскова. Храм - одноглавый, выполнен по характерному для тутошних мест типовому пректу, без колокольни, но с трехпролетной звонницей, папертью на столпах; в интерьере — четырехстолпный с повышенными подпружными арками. Весьма интересно обозревать от алтаря купол изнутри. Поставленный на холме, идеально вписанный в ландшафт, храм с тылу охраняется честными злыми собаками, в глазах которых явно читаются претензии к туристам, якобы регулярно ворующих у них мозговые косточки... В середине 19 века строится церковь Рождества Богородицы с высокой ярусной колокольней, а также дом настоятельницы и сестринский корпус в каменной ограде.

Разнородно использование храмов Вознесенского монастыря в нынешнее время: это и планетарий, и приходская церковь...

Да и колокольня выглядит более современно...

Помянув недобрым словом мужа московской миллиардерши, мы скупили билеты на ближайшие лекции (изголодались в столице по звездному небу). Окинув взглядом купол, под которым предстояло произойти действу, мы окунулись в таинства науки...Прослушав ученые речи кинулись в соседствующий Храм Старое Вознесениес атеистическими спорами (благо рядом)...

И не получив связанного ответа на вопрос-"Что, ксендзы, Бога нет?", посчитали тему религии закрытой и отправились изучать историю "на места".

Мест оказалось немало...

http://4e43fh3yoc.alexzhuc.narod2.ru/Pskov/Izborsk/

http://4e43fh3yoc.alexzhuc.narod2.ru/Pskov/Kobile_gorodische/

…Дверь распахнулась и рыцарь вбежал в комнату к красавице принцессе. Красавица плакала сидя на кровати. Увидев его она разрыдалась еще сильней.

- Завтра меня отдадут дракону, - причитая сообщила она рыцарю. Каждый год дракон требует на съедение самую красивую девственницу города. А это я! Ну почему я такая красивая?!

- Я спасу тебя! - пылко ответил рыцарь.

- Ты убьешь дракона? - обрадовалась принцесса.

- Есть и более простое решение, - ответил рыцарь, стягивая с себя штаны.

- А других простых способов нет? - с сомнением в голосе поинтересовалась принцесса

- Ну, еще можно сломать тебе нос и ты перестанешь быть самой красивой, - задумчиво сообщил рыцарь.

Принцесса вздохнула и принялась стаскивать с себя платье…

К счастью, Псков богат не только подобным добром, которого можно купить на рубль пучок в любом месте, а славен настоящими красавицами (та, что не в белом):

«В лето 7033 (1525 г.) повеле князь Василий Иванович своему дьяку Мисюрю Мунехину поставити стрельницу каменную на Гремячей горе, над Псковою рекою на кручи, и того лета сделаша тайник».

Если ехать от вечного огня против часовой стрелки вдоль городской стены по городскому автобану и преодолеть полосу препятствий в начале Гремячей улицы, то глазам предстанет обаятельная и изящная Гремячая башня, обручившаяся с храмом Косьмы и Домиана, который «ведет диалог» со всеми градостроительными доминантами Пскова: с Троицким собором, Богоявленским и Петропавловским храмами, перекликается с противоположным низким берегом Псковы («в Песках»), где в древности было множество монастырей.

Будучи изящной она не стесняется показать толщину своих стен и былую мощь. Если не хлопнуться оземь, подскользнувшись на узкой дорожке, и взобраться на стену, то пройдя по узкой тропке, что осталась от прохода для воинов поверху, можно узреть вход в башню.

которым пользуются ребятишки, не знающие мытарств нездоровия аки переломанные ноги и готовившиеся спуститься внутрь одним прыжком.

Однако и они, глянув в черную дыру между камнями, уходящую вглубь ниже уровня реки, озабоченно чешут затылок...

Пятиярусная башня входила в систему укреплений Окольного города и поначалу называлась Космодемьянской - по имени стоявшей вблизи церкви Косьмы и Дамиана. Возможно, название Гремячей она получила от башни, которая ранее находилась поблизости, но была разрушена. От нынешней сохранившейся башни через реку Пскову шла крепостная стена с Верхними решетками, которые закрывали путь через реку. Высота Гремячей башни - 20, а диаметр у ее основания - 15 метров. Кроме подземных ходов (не исследованы) башня имеет и каменный "подлаз" - туннель, спускающийся от башни к реке Пскове, который при осаде использовался для обеспечения защитников города водой.

С Гремячей башней связано множество легенд, в которых говорится о томящейся в подземелье заколдованной княжне, о несметных сокровищах и нечистой силе, о мужике с фотоаппаратом, чье вспоенное отборными сортами пива пузо не пустило внутрь башни..

....о неповторимых каменных подстаканниках.

Ребятишки, нырнув в тьму соблазнительных пустот башни, появились живы здоровы.

Попращавшись с башней

мы отправились в сторону неприютившей нас гостиницы, что расположена в шумно-променадном месте, не сулящим покоя, напротив Кремля (Крома).

Кром — культовый, историко-архитектурный и градостроительный центр Пскова. Расположен на высоком мысу при впадении реки Псковы в Великую. Языческое поселение здесь отмечено археологами с середины 1 тысячелетия н.э. (культурный слой до 9,5 м.), в 10–12 вв. оно было защищено земляными и каменными укреплениями.

С берега реки Псковы открывается вид на башни Плоскую и Высокую, что защищали город на слиянии Великой и Псковы.

Но правильнее всего начинать знакомство с сердцем города с вечевой площади, попасть на которую можно миновав "поток смерти".

Но пройти сие фортификационное сооружение дано только тем, кто найдет в себе силы миновать Довмонтов город, что был сосредоточием церковно-государственного управления Псковской земли. Его ансамбль не имеет прямых аналогов на Руси. Восемнадцать церковных престолов предстательствовали перед Святой Троицей за 6 городских концов и 12 пригородов, были культовым символом Пскова. Довмонтов город был еще и некрополем, где самые заслуженные из псковитян находили себе упокоение.

Имя место получило в память святого благоверного князя Довмонта (Даумантас) (д. рождения неизвестна - 20 мая 1299) происходил из рода князей литовских. Спасаясь от смут, происшедших в Литве, Довмонт нашёл прибежище в городе Пскове, где поселился в 1265 году вместе с 300 литовскими семьями. Здесь он принял православную веру, получил при крещении имя Тимофей. В 1266 году псковичи, видя мужество и добронравие Довмонта, избрали его своим князем. Как тут не вспомнить еще одну молопопулярную страницу истории - Великий князь Литовскийи Ольгерд не единожды воевал Москву, но внук его Остей пал, защищая Москву от от войскТохтамыша. (это так, между строк, современным политикам на заметку).

Меч Довмонта можно увидеть в Поганкиных палатах

В 1711 году умер последний представитель рода Григорий Юрьевич Поганкин, и палаты и все имущество его согласно завещанию были переданы церкви. В 1747 году здание было приобретено казною. В палатах был устроен провиантский склад, позже — пороховой. В 1900 году они были переданы Псковскому археологическому обществу, а спустя два года, после первой реставрации, в них открыли Исторический музей. Дата постройки палат точно не установлена.

Заказчик и первый владелец палат купец Сергей Поганкин занимал в Пскове высокие посты, соответствовавшие его экономическому могуществу: он был головою денежного двора, таможенным головою, головою кабацким. Он вел широкую торговлю льном, кожей, салом, пенькой и другими товарами в самом Пскове, с городами Руси и заграницей. Торговый размах Сергея Поганкина был внушителен. О нем можно судить хотя бы по тому, что, как явствует из документальных записей, Поганкин за два осенних дня 1671 года совершил, среди прочих, следующие торговые операции: закупил па торге в Пскове, переработал и перепродал иноземным гостям 1321 пуд сала, продал 875 пудов псковского льна, 1878 пудов пеньки и 336 пудов выделанной кожи. Десятки принадлежавших Поганкину лавок занимали самые удобные места на псковском торге и в других частях города, около них стояли многочисленные хранилища товаров. Сам Сергей Поганкин был не только богатым, но и, очевидно, изворотливым, не гнушавшимся «греховной» торговли, купцом. Однажды, например, был задержан его большой обоз (около 60 саней) с контрабандным товаром, предназначавшимся для заграницы. Может быть, здесь и надо искать корни неблагозвучного прозвища-фамилии этого купца. По некоторым версиям, прозвание Поганкин его род получил после наезда в Псков грозного царя Ивана IV. Обобравший город царь потребовал от купцов денег, и один из них — следует полагать, предок Сергея Поганкина - спросил царя, сколько ему нужно. Изумленный царь якобы не удержался от возгласа: «Ах ты поганый! Да разве ты уж так богат, что можешь дать столько, сколько я захочу?» И при этом наградил его чашей, что в то время приравнивалось (в отсутствие) орденов к "высокой правительственной награде".

Снаружи Поганкины палаты выглядят крайне просто, здесь отсутствуют какие бы то ни было украшения. Фасадные поверхности их голы; некрупные асимметрично расположенные окна имеют ставневые ниши, «вбиравшие» в себя железные створки закрытий.

Палаты сооружались с известным расчетом: Г-образная компоновка состроенных воедино трех его зданий определялась назначением их. Самая большая, трехэтажная каменная часть была жильем хозяина; двухэтажная, меньшей высоты, принадлежала какому-то другому самостоятельному члену семьи; и, наконец, в одноэтажной, вытянутой дальше по Музейному переулку, находились поварни., но более всего они похожи на маленькую крепость, стоящую на страже имущества хозяина.

В настоящее время в Поганкиных палатах размещены экспонаты Псковского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, так что свободный доступ в них дает возможность ознакомиться с внутренним устройством памятника архитектуры позднего псковского средневековья.

Но вернемся на оставленные нами подступы к Кремлю, заглянув по пути в палаты Меншиковых - палаты богатых псковских купцов на Романовой горке, или просто на Романихе, что находятся на Великой улице, старейшей улице города, затем ее именовали Великолуцкой, а сейчас Советской.

С начала XVII века на Романихе начинается строительство каменных гражданских зданий. Возникает целый комплекс каменных палат купцов Меншиковых в самом центре Романовой горки. Четыре крупных здания были окружены бесчисленными хозяйственными постройками. По таможенным книгам 1670-1671 годов было определено, что главой купеческой семьи был Семен Меншиков. Он и его сын Фома числились в наиболее богатых псковских купцах. В 70-годах среди псковских купцов упоминаются еще Ларион, Гавриил и Кузьма Меншиковы, а позднее - Самуил.

Судьба палат Меншиковых довольно трагична. В начале XVIII века Меншиковы обеднели. В 1710 году в Пскове вспыхнула эпидемия, а вскоре разразился страшный пожар. Выгорел весь Псков, значительно пострадали и палаты Меншиковых. Сгорели деревянные надстройки и перекрытия, пострадала кладка третьих этажей. После этого несчастья Меншиковы уже не жили в своих палатах. Палаты были проданы и меняли хозяев. В настоящее время палаты восстановлены, в них размещается баальшая сувенирная лавочка.

Кремль встречает Приказной палатой с выставкой исконно руских промыслов...

Приказная палата - один из самых демократичных музеев Пскова (если вообще можно говорить о демократии применительно к вольному средневековому городу). Она объединяет в себе собственно экспозицию Приказной палаты и галерею "Приказная палата". Само здание палаты достаточно монументальное. Приказная палата (административный центр города) построена в 1695 году. Это великолепный памятник гражданской архитектуры Пскова. Здание сделано на совесть и выглядит очень внушительно.

Путь от палаты к вечевой площади пролегает через Довмонтов город. Сейчас город можно сравнить с хитросплетением множества каменных лабиринтов - остатков фундаментов разрушенных церквей и храмов: св. Тимофея Гаазкого, небесного покровителя князя, Георгия, Федора Стратилата.... Еще с XII века в Довмонтовом городе возвышался храм Дмитрия Солунского, а 14 в. появились: храм Николы с Гребли, Кирилла с Гребли (легенда утверждает, что здесь был погребен великий псковский зодчий, автор третьего Троицкого собора — мастер Кирилл). В том же веке возникли храмы Рождества Христова, Покрова Богородицы, Сошествия Святого Духа и другие.

«Домантова стена» - название стены возникло после смерти князя - второе кольцо каменных стен Псковской крепости, примыкающее с юга к Детинцу-Кремлю и защищавшее в XIII в. часть бывшего городского посада.

Вечевая Площадь (13–16 вв.) — политический центр средневекового города, эдакое место для референдумов, массовых споров, доходящих до мордобоя, выступления местных и заезжих знаменитостей и где решались разные важные городские вопросы, типа кого послать и кто бежит за "Клинским"... Южная часть укреплений Пскова — Перси (Перши), на которых возвышалась вечевая колокольница. Здесь же находилась палата, где заседал Совет бояр тогдашняя администрация - совет министров местечка, и хранился архив вечевой республики. В южной части, под засыпкой, сохранились руины Митрополичьего двора 16–18 вв. В 19 веке здесь стоял теплый Благовещенский собор классических форм.

Сейчас вечевая площадь скрыта позднейшими наслоениями культурного слоя и находится на несколько метров ниже современного уровня поверхности.

В вечевом собрании участвовали те, кто имел двор в Пскове - Бояре, купцы, ремесленники. Они представляли концы, самоуправляющиеся районы города, которые имели равные права на вече. В 1397 году на вече приняли Псковскую Судную грамоту, свод законов, по которому жила республика. Последний раз вечевой колокол звонил 13 января 1510 года, когда закончился период Псковской вечевой республики и началась история Пскова в составе русского государства Московской Руси.

Свято-Троицкий кафедральный собор являет собой неизменный образ старого Пскова. Блеск его позолоченной главы виден далеко за пределами города.

Собор является древнейшим храмом в Пскове и, по существу, с ним в древности отождествлялся сам город, который назывался Домом Святой Троицы, также как Новгород - Домом св. Софии, а Изборск - святителя Николая. Современное здание собора является четвертым по счету, однако каждый раз главный престол храма на том же, установленном в глубокой древности месте, освящался во имя Живоначальной Троицы.

Ныне существующий четвертый каменный Троицкий собор строился 17 лет и был закончен в 1699 году. Он поставлен "по старой основе" предыдущего собора, но значительно отличается от него прежде всего своей высотой, достигающей 72-х метров. Вертикально вытянутый шестистолпный четверик увенчан пятью главами, символизирующими Христа и четырех Евангелистов, что соответствует традициям московской архитектуры XVII века.

Собор имеет два боковых придела и закрытую галерею, соединенную с притвором. В первом ярусе собора устроена церковь во имя преподобного Серафима Саровского, за алтарем которой находится усыпальница, сохранившаяся с древнейших времен. Иконостас Серафимовского придела расписан знаменитым иконописцем архимандритом Зиноном. Во второй ярус ведет крыльцо с широкой лестницей. Внутри собор поражает торжественным, уходящим вверх пространством. Шесть мощных столбов, несущих подпружные арки, теряются в высоте грандиозного интерьера, освещенного сверху тремя барабанами. Иконостас мерцает объемной позолоченной резьбой.

Веке в восемнадцатом у Собора в качестве фона для фотографирования и для удобства и большей эффективности оглашения звоном окрестностей была выстроена колокольня. Ныне в ней располагаются паломнический центр, пара компов на столах и почти евроремонт.

Про Псков с полным основанием можно сказать - "Слышишь звон, да не знаешь где он"... Это действительно так, поскольку если где-нибудь "звякнет", долго крутишь головой, пытаясь выяснить, какая из церквей "подала голос", а уж если несколько сразу, то голова пойдет кругом ибо церквям в Пскове число "тьма"... Находясь в любой точке города (почти в любой) обязательно увидишь если не храм целиком, то какую-либо часть его точно.

Как говорит наука, в Пскове основным типом храма являлся кубический, четырехстолпный трехапсидный одноглавый храм, построенный из известняка, а число их в "лучшие годы" достигало 120...Убранство храмов дольно скромное, я бы сказал "душевное", в лучшую сторону отличающееся от крикливой роскоши и величия той же Елоховки или Храма Христа, не говоря уже об Оптиной пустыни...Эдакая аскетическая простота.

Храмы различаются размерами, количеством апсид и своими характерными звонницами, которые бывают двух-, трех-, и пятипролетные располагаются либо отдельно, либо пристроены к одному из фронтонов, а сегодя - еще и степенью заброшенности-обшарпанности.

Иногда попадаются несколько потрепанные временем и отношением людей церкви.

Гуляя по городу, путем визуального наблюдения был нами обнаружен, кроме храмов, появляющихся в поле зрения как грибы после дождя

еще и большой каменный забор, окружающий старый город.

Длина забора достигает девяти километров.Ранее "забор", а вообще-то крепостная стена, представляла собой в первое время сруб из толстых заостренных кверху дубовых бревен, плотно прилегавших друг к другу и закрепленных в насыпанном для прочности и удобства ведения боевых действий земляном валу.Позже стены крепости стали делать каменными, в наши дни несознательные жители используют их в качестве сортира. При попытке прогуляться по стене в нос шибанула жутчайшая вонь, а глазам предстала картина под названием "Навалили-налили"...

Гулять по стене сразу расхотелось...Вместо этого решено было посмотреть место, куда покатились два арбуза из детского стишка:

Жили-были дед и баба,

Ели кашу с молоком...

и т. д.

И хотелось взглянуть на местные учебные заведения, надежно защищенные от наплыва иногородних учащихся городской стеной..

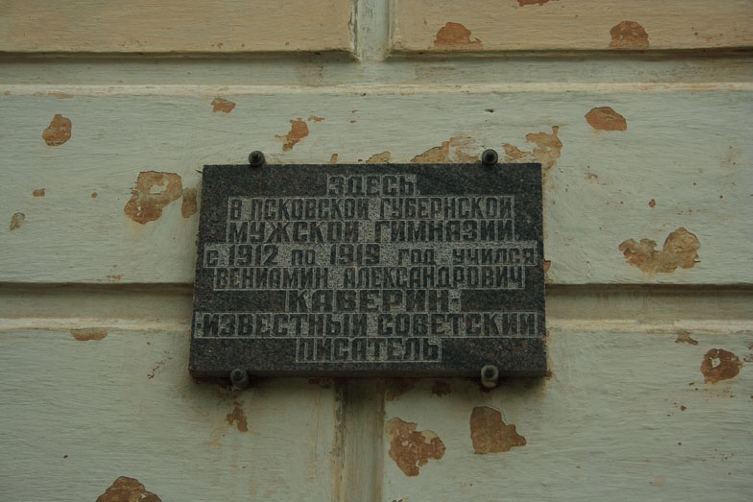

Псковская губернская гимназия, где учились многие известные люди, позже написавшие интересные книги, в т. ч. и знакомый всем, кто постарше, учебник физики.

Если не запутаться в названиях улиц, читая таблички на домах

то можно попасть на берег реки Великая и увидеть спортивно-гребной Псков.