"Я люблю родину. Я очень люблю родину!"

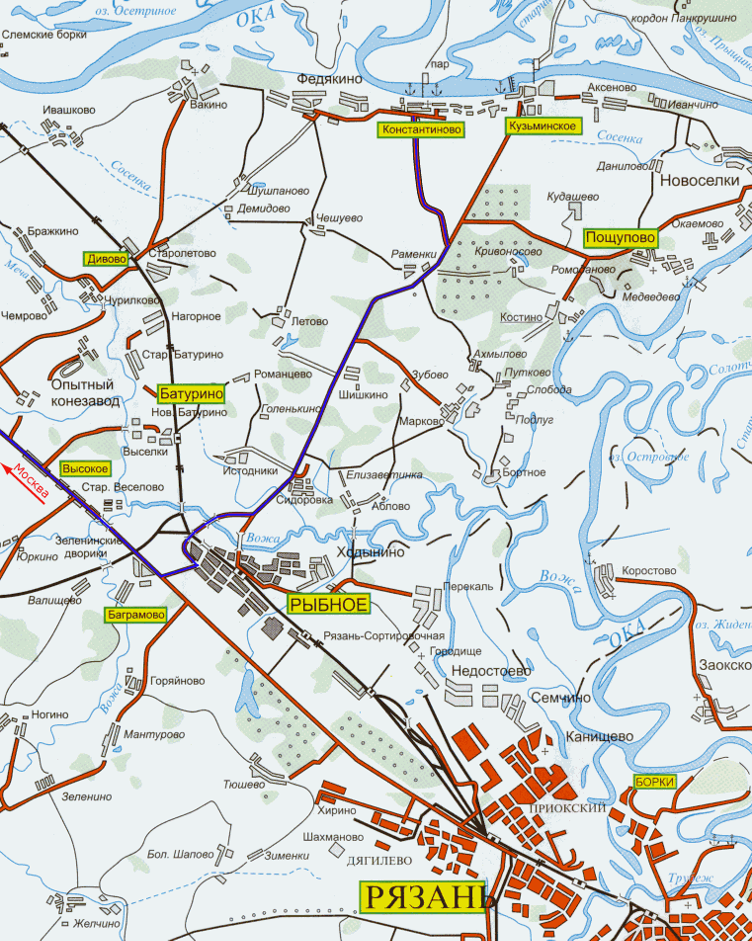

Двадцать первого сентября (третьего октября н. ст.) 1895-го г. в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии в семье крестьян Александра Никитича Есенина и Татьяны Федоровны, урожденной Титовой, родился сын Сергей. День рождения Есенина совпал с 800-летием города Рязани. Во всех храмах Рязанщины звенели колокола, всюду шли народные гулянья.

Мать будущего поэта, Татьяна Титова, была выдана замуж помимо своей воли, и вскоре вместе с трехлетним сыном ушла к родителям. Затем она отправилась на заработки в Рязань, а Есенин остался на попечении бабушки и дедушки (Федора Титова), знатока церковных книг. Бабушка Есенина знала множество песен, сказок и частушек, и, по признанию самого поэта, именно она давала "толчки" к написанию им первых стихов. С отличием закончив Константиновское четырехклассное училище (1909), он продолжил обучение в Спас-Клепиковской учительской школе (1909-12), из которой вышел "учителем школы грамоты". После окончания Спасо-Клепиковского училища в 1912 Есенин вместе с отцом приезжают в Москву на заработки. В марте 1913 Есенин вновь отправляется в Москву. Здесь он устраивается помощником корректора в типографию И.Д.Сытина. Анна Изряднова, первая жена поэта, так описывает Есенина тех лет: "Настроение было у него упадочное - он поэт, никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать, отец журит, что занимается не делом, надо работать: Слыл за передового, посещал собрания, распространял нелегальную литературу. На книги набрасывался, все свободное время читал, все свое жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думал, как жить...". В декабре 1914 Есенин бросает работу и, по словам той же Изрядновой, "отдается весь стихам. Пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете "Новь", "Парус", "Заря"...".

Ходит поэт и на занятия народного университета Шанявского - первого в стране учебного заведения, которое можно было бесплатно посещать вольнослушателям. Там Есенин получает основы гуманитарного образования - слушает лекции о западноевропейской литературе, о русских писателях. Тем временем стих Есенина становится все увереннее, самобытнее, порою его начинают занимать и гражданские мотивы (Кузнец, Бельгия и др.). А поэмы тех лет - Марфа Посадница, Ус, Песнь об Евпатии Коловрате - одновременно и стилизация под древнюю речь, и обращение к истокам патриархальной мудрости, в которой Есенин видел и источник образной музыкальности русского языка, и тайну "естественности человеческих отношений". Тема же обреченной скоротечности бытия начинает звучать в стихах Есенина той поры в полный голос... Известно, что в 1916 в Царском Селе Есенин посетил Н.Гумилева и А.Ахматову и прочел им это стихотворение, которое поразило Анну Андреевну своим пророческим характером. И она не ошиблась - жизнь Есенина действительно оказалась и скоротечной, и трагичной...

Тем временем Москва кажется Есенину тесной, по его мнению, все основные события литературной жизни происходят в Петербурге, и весной 1915 поэт решает перебраться туда. В Петербурге Есенин посетил А.Блока. Не застав того дома, он оставил ему записку и стихи, завязанные в деревенский платок. Записка сохранилась с пометкой Блока: "Стихи свежие, чистые, голосистые...". Так благодаря участию Блока и поэта С.Городецкого Есенин стал вхож во все самые престижные литературные салоны и гостиные, где очень скоро стал желанным гостем. Стихи его говорили сами за себя - их особая простота в совокупности с "прожигающими" душу образами, трогательная непосредственность "деревенского паренька", а также обилие словечек из диалекта и древнерусского языка оказывали на многих вершителей литературной моды завораживающее действие.

В конце 1915 - начале 1917 годов стихи Есенина появляются на страницах многих столичных изданий. Довольно близко сходится в это время поэт и с Н.Клюевым, выходцем из крестьян-старообрядцев. Вместе с ним Есенин выступает в салонах под гармошку, одетый в сафьянные сапожки, голубую шелковую рубашку, препоясанную золотым шнурком. Роднило двух поэтов действительно многое - тоска по патриархальному деревенскому укладу, увлечение фольклором, древностью. Но при этом Клюев всегда сознательно отгораживался от современного мира, а мятущегося, устремленного в будущее Есенина раздражали наигранное смирение и нарочито-нравоучительная елейность своего "друга-врага". Неслучайно несколько лет спустя Есенин советовал в письме одному поэту: "Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь: Жизнь, настоящая жизнь Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества...". В разгаре Первая мировая война, по Петербургу расползаются тревожные слухи, на фронте гибнут люди: Есенин служит санитаром в Царскосельском военно-санитарном госпитале, читает свои стихи перед великой княгиней Елизаветой Федоровной, перед императрицей. Сначала в бурных революционных событиях Есенин прозревал надежду на скорые и глубокие преобразования всей прежней жизни. В эти же революционные годы, во времена разрухи, голода и террора Есенин размышляет об истоках образного мышления, которые видит в фольклоре, в древнерусском искусстве, в "узловой завязи природы с сущностью человека", в народном творчестве. Очень скоро Есенин понимает, что большевики - вовсе не те, за кого хотели бы себя выдавать. По словам С.Маковского, искусствоведа и издателя, Есенин "понял, вернее, почуял своим крестьянским сердцем, жалостью своей: что произошла не "великая бескровная", а началось время темное и беспощадное...". В 1919 Есенин оказывается одним из организаторов и лидеров новой литературной группы - имажинистов. В имажинизме Есенина привлекало пристальное внимание к художественному образу, немалую роль в его участии в группе играла и общая бытовая неустроенность, попытки сообща делить тяготы революционного времени. Тягостное чувство раздвоенности, невозможность жить и творить, будучи оторванным от народных крестьянских корней вкупе с разочарованием обрести "новый град - Инонию" придают лирике Есенина трагические настроения. Я последний поэт деревни - пишет Есенин в стихотворении (1920), посвященному своему другу писателю Мариенгофу. Есенин видел, что прежний деревенский быт уходит в небытие, ему казалось, что на смену живому, природному приходит механизированная, мертвая жизнь. В одном из писем 1920 он признавался: "Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений". В то же время Есенин работает над поэмами Пугачев и Номах.В поэмах явственно звучит протест против современной Есенину действительности, в которой он не видел и намека на справедливость.  Осенью 1921 в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. По воспоминаниям современников, Айседора влюбилась в Есенина с первого взгляда, да и Есенин сразу увлекся ею. 2 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан решили закрепить свой брак по советским законам, так как им предстояла поездка в Америку. Они расписались в загсе Хамовнического Совета. Когда их спросили, какую фамилию выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию - "Дункан-Есенин". Супруги отправляются за границу, в Европу, затем в США. Поначалу европейские впечатления наводят Есенина на мысль о том, что он "разлюбил нищую Россию, но очень скоро и Запад, и индустриальная Америка начинают казаться ему царством мещанства и скуки. В это время Есенин уже сильно пьет, часто впадая в буйство, и в его стихах все чаще звучат мотивы беспросветного одиночества, пьяного разгула, хулиганства и загубленной жизни, отчасти роднящие некоторые его стихи с жанром городского романса. Недаром еще в Берлине Есенин пишет свои первые стихи из цикла Москва кабацкая. Эта страница жизни Сергея Есенина - самая сумбурная, с бесконечными ссорами и скандалами. Они много раз расходились и сходились вновь. О романе Есенина с Дункан написаны сотни томов. Делались многочисленные попытки разгадать тайну отношений этих двух таких не похожих друг на друга людей.  Брак с Дункан вскоре распался, и Есенин вновь оказался в Москве, не находя себе места в новой большевистской России. По свидетельству современников, когда он впадал в запои, то мог страшно "крыть" советскую власть. Но его не трогали и, продержав некоторое время в милиции, вскоре отпускали - к тому времени Есенин был знаменит в обществе как народный, "крестьянский" поэт. Несмотря на тяжелое физическое и моральное состояние, Есенин продолжает писать - еще трагичнее, еще глубже, еще совершенней. 5 марта 1925 года - знакомство с внучкой Льва Толстого Софьей Андреевной Толстой. Она была младше Есенина на 5 лет, в ее жилах текла кровь величайшего писателя мира. Софья Андреевна заведовала библиотекой Союза писателей. 18 октября 1925 года состоялась регистрация брака с С.А.Толстой. Софья Толстая - еще одна не сбывшаяся надежда Есенина создать семью. Вышедшая из аристократической семьи, по воспоминаниям друзей Есенина, очень высокомерная, гордая, она требовала соблюдения этикета и беспрекословного повиновения. Эти ее качества никак не сочетались с простотой, великодушием, веселостью, озорным характером Сергея. Вскоре они разошлись. В конце декабря 1925 Есенин приезжает из Москвы в Ленинград. В ночь на 28 декабря в гостинице "Англетер" Сергея Есенина убили спецслужбы инсценировав самоубийство. http://esenin.niv.ru/esenin/bio/hronologicheskaya-kanva/hronologicheskaya-kanva.htm

|

«Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою» Каждый раз при возвращении с работы накануне забрезживших на горизонте свободных деньках появляется ощущение острого шила в пятой точке, и в голове аки одинокая рыбка в аквариуме начинает плавать мысль: "Серебристая дорога, Ты зовешь меня куда?" На сей раз, словно зная о дефиците времени, дорога позвала в Рязанскую губернию, в край, где " У стогов из сухой боровины Шьет русалка из листьев обновы. У ней губы краснее малины, Брови черные круче подковы". благо путь от дома прямой, с одним поворотом налево у поста ДПС ( "поперхнулся с перепужины" ) в местечке Рыбное (маскирующимся под Зеленинские дворики):

"В равнине, проложенной вехами,

Дорогу найдешь без труда..." «По дороге лихо, бойко, Развевая пенный пот, Скачет бешеная тройка На поселок в хоровод». «Запели тесаные дроги, Бегут равнины и кусты. Опять часовни на дороге И поминальные кресты».

Чуть в стороне от Константиново на карте можно увидеть село с заманчивым названием "Пощупово" (на ум сразу приходит "..груди упруги, как сочные дули.."), где часто бывал С. Есенин, посещая Иоанно-Богословский мужской монастырь. Не за песни весны над равниною Дорога мне зеленая ширь - Полюбил я тоской журавлиною На высокой горе монастырь.

«Я, жилец страны нездешной, Прохожу к монастырям»

«Там с утра над церковными главами Голубеет небесный песок, И звенит придорожными травами От озер водяной ветерок». "На вратах монастырские знаки: «Упокою грядущих ко мне», А саду разбрехались собаки, Словно чуя воров на гумне" "Отряхают старухи дулейки, Вяжут девки косницы до пят. Из подворья с высокой келейки На платки им монахи глядят"

"И зовет их с большой колокольни Гулкий звон, словно зык чугуна" "Колокол дремавший Разбудил поля, Улыбнулась солнцу Сонная земля

Понеслись удары

К синим небесам, Звонко раздается Голос по лесам" «Здесь кладбище! Подгнившие кресты, Как будто в рукопашной мертвецы, Застыли с распростертыми руками» «Рязанские поля Где мужики косили, Где сеяли свой хлеб, Была моя страна». «Рассвет рукой прохлады росной Сшибает яблоки зари. Сгребая сено на покосах, Поют мне песни косари»

«Житье у них было плохое - Почти вся деревня вскачь Пахала одной сохою На паре заезженных кляч»

«Не слышно собачьего лая, Здесь нечего, видно, стеречь - У каждого хата гнилая, А в хате ухваты да печь» «До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес, Принакрытые сереньким ситцем Этих северных бедных небес» «Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею деревню Каменные руки шоссе» "Село, значит, наше -......, Дворов, почитай, два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля. И по всему угодью Рассажены тополя" "Мы в важные очень не лезем, Но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, У каждого сад и гумно. У каждого крашены ставни, По праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник Любил погостить у нас" «Облаками перекрещен, Сладкий дым вдыхает бор. За кольцом небесных трещин Тянет пальцы косогор» «Тихо дремлет река. Темный бор не шумит. Соловей не поет И дергач не кричит» «Там где вечно дремлет тайна, Есть нездешние поля. Только гость я, гость случайный На горах твоих, земля» «Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа…. Не видать конца и края – Только синь сосет глаза» «О Русь, малиновое поле И синь, упавшая в реку, Люблю до радости, до боли «Твою озерную тоску» «Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Я люблю эти хижины хилые С поджиданьем седых матерей» «Лес застыл без печали и шума, Виснет темь, как платок, за сосной. Сердце гложет плакучая дума… Ой, не весел, ты, край мой родной» «Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных, Я хотел бы затеряться В зеленях твоих стозвонных» «Нездоровое, хилое, низкое, Водянистая серая гладь. Это все мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать» «Милые березовые чащи! Ты, земля! И вы равнин пески! Перед этим сонмом уходящих Я не в силах скрыть своей тоски» «Березки белые горят в своих венцах…»

«По лопуху промяты стежки, Вдали озерный купорос, Цепляюсь в клейкие сережки Обвисших до земли берез» «…Зеленокосая, В юбчонке белой Стоит береза над прудом» «Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком» «То сучья золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайной, И расцветают звезды слов На их листве первоначальной» «Отцовский дом Не мог я распознать; Приметный клен уж под окном не машет, И на крылечке не сидит уж мать, Кормя цыплят крупитчатою кашей» «...Отзвенела по траве сумерок зари коса... Мне сегодня хочется очень Из окошка луну обоссать» «И вновь вернуся в отчий дом, Чужою радостью утешусь, В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь» «Эта улица мне знакома, И знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома Опрокинулась над окном» «Я любил этот дом деревянный, В бревнах теплилась грозная морщь, Наша печь как – то дико и странно Завывала в дождливую ночь» «Сон избы легко и ровно Хлебным духом сеет притчи. На сухой соломе в дровнях Слаще меда пот мужичий» «Под соломой-ризою Выструги стропил, Ветер плесень сизую Солнцем окропил» «Но угасла та нежная дрема, Все истлело в дыму голубом. Мир - тебе полевая солома, Мир тебе - деревянный дом!» «Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой, Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь кровавый рот: «Ничего» Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет» «Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом Теплит матери старой грусть»

«Выходили парни бравые За гуменные плетни А девченочки лукавые Убегали – догони!» «Пляшет гасница, Прыгает тень. В окна стучится Старый плетень» «У церквей пред затворами древними Поклонялись Пречистому Спасу» «..Говорили страдальные речи: «Все единому служим мы Господу, Возлагая вериги на плечи» «Подошел господь, скрывая скорбь и муку: Видно, мол, сердца их не разбудишь… И сказал старик, протягивая руку: «На, пожалуй…маленько крепче будешь» «…Я хотел бы под конские храпы Обниматься с соседним кустом» «Каждая задрипанная лошадь Головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший, Каждый стих мой душу зверя лечит» «В холмах зеленых табуны коней Сдувают ноздрями златой налет со дней. С бугра высокого в синеющий залив Упала смоль качающихся грив. Дрожат их головы над тихою водой... ...Храпя в испуге на свою же тень, Зазастить гривами они ждут новый день» «Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове» «Где-то вдали на кукане реки Дремную песню поют рыбаки Оловом светится лужная голь… Грустная песня, ты – русская боль» «Под венком лесной ромашки Я строгал, чинил челны. Уронил кольцо милашки В струи пенистой волны» «Дряхлая, выпали зубы,

Свиток годов на рогах.

Бил ее выгонщик грубый

На перегонных полях.

Сердце не ласково к шуму,

Мыши скребут в уголке.

Думает грустную думу

О белоногом телке.

Не дали матери сына,

Первая радость не прок.

И на колу над осиной

Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,

С той же сыновней судьбой,

Свяжут ей петлю на шее

И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще

В землю вопьются рога…

Снится ей белая роща

И травяные луга» «Меня легко обрамите: Я маленький портрет. Сейчас учусь я грамоте, И скоро мне шесть лет» «Перо мое не славиться, Подчас пишу не в лад, Но больше всего нравиться Мне кушать «шыколат» «Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный, На себе, уставшем, вспоминать» «Так часто мне снится ограда, Калитка и ваши слова» «Слезаем. Подходим к террасе» «А на улице мальчик сопливый, Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, Суй туда палец весь, Только вот с эфтой силой В душу свою не лезь» «Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином Плетневый его палисад» «Струилися запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман...» «В огород бы тебя, на чучело

Пугать ворон…» «Куда пошел? Чего делать? Я ищу Красивых девок» «Шум и гам в этом логове жутком…» «Плачет девочка-малютка у окна больших хором, А в хоромах смех веселый так и льется серебром.... ....Со слезами она просит хлеба черствого кусок, от обиды и волненья замирает голосок. Но в хоромах этот голос заглушает шум утех, И стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех» «А я чаю накачаю, Кофею нагрохаю…» «Синий свет, свет такой синий! В эту синь даже умирать не жаль. Ну так чтож, что кажусь я циником, Прицепившим к заднице фонарь!» «Жизнь – обман с чарующей тоскою, Оттого так и сильна она, Что своею грубою рукою Роковые пишет письмена»

|

Недалеко от поймы реки Волги, на высоком правом берегу красавицы Оки раскинулось село Константиново, село в Рыбновском районе Рязанской области. История села Константиново насчитывает около 300 лет. Первое упоминание о нём относится к 1619 году, село являлось тогда собственностью царской семьи. Через несколько десятилетий оно пожаловано Мышецким и Волконским. Большей частью села стал владеть Яков Мышецкий, который дал его в приданое своей дочери Наталье, когда она выходила замуж за Кирилла Алексеевича Нарышкина. В 1728 году владельцем Константинова стал сын Кирилла Алексеевича Семен Кириллович Нарышкин. Не имея прямых потомков в 1775 году завещал Константиново своему племяннику Александру Михайловичу Голицыну. Князь Голицын был сенатором, «действительным тайным советником, кавалером обоих российских орденов и польского Белого Орла». В течение 30 лет он был хозяином земли, лугов, леса. На его средства в 1779 году был возведён каменный храм Казанской иконы Божией Матери. Земной путь свой он закончил в 1808 году и передал имение своей внебрачной дочери Екатерине Александровне, в замужестве Долгоруковой. Новая владелица села продолжила дело своего отца по украшению храма. Согласно её завещанию владельцами села стали её племянники Александр Дмитриевич и Владимир Дмитриевич Олсуфьевы. Через 2 года они поделили наследство тётушки, и старший из братьев, Александр Дмитриевич, стал единолично распоряжаться имением. Его сын Владимир Александрович Олсуфьев вступил в наследство в 1853 году. Значительным событием в жизни крестьян села Константиново стал манифест 1861 года, когда они получили личную свободу. В это время 680 ревизских душ, именно столько значилось по «ревизским сказкам» с. Константиново, получили в свою собственность 1400 десятин 740 сажень земли. За выкуп которых они заплатили 72945 рублей. Новые хозяева появились в имении в 1879 году. Это были купцы из г. Богородицка Сергей Григорьевич, Александр Григорьевич и Николай Григорьевич Куприяновы. Старший из братьев построил земскую, школу, много сделал для обучения крестьянских детей. Через двенадцать лет, в 1897 году, владельцем дома и усадьбы стал Иван Петрович Кулаков, «потомственный почётный гражданин г. Москвы». На свои средства он выстроил новое здание школы, украсил храм деревянным дубовым иконостасом. После смерти отца в 1911 году, хозяйкой дома стала Лидия Ивановна, в замужестве Кашина. Она продолжила благотворительную деятельность своего родителя. Сейчас Константиново известно и дорого каждому человеку. Здесь 3 октября 1895 г. родился великий русский поэт Сергей Александрович Есенин. В Константинове прошли детство и юность поэта. Центральная часть села Константиново теперь есенинский заповедник – комплекс мемориально-литературного музея С.А. Есенина.

"На территории музея-заповедника для посещения открыты четыре экспозиции: усадьба родителей С.А. Есенина; начальное земское народное училище, в котором с 1904 по 1909 год обучался поэт, усадебный дом последней помещицы с. Константиново Л.И. Кашиной – музей поэмы «Анна Снегина», а также литературная экспозиция, где вы подробно узнаете о жизни и творчестве С.А. Есенина. Посетители музея могут также заказать обзорную экскурсию." Сайты, посвященные творчеству С. Есенина: http://www.esenin.ru/ http://esenin.niv.ru/ http://www.feb-web.ru/feb/esenin/default.asp Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь Богословский мужской монастырь, "отстоящий в 27 верстах от Рязани и окруженный оградою с башнями, чрезвычайно красиво расположен на берегу Оки и с него открывается обширный вид на окрестности, на широкие заливные луга, посреди которых скрывается устье реки Солотчи, текущей из обширных лесов Мещерской стороны и впадающей в Оку слева против Новоселок . Богословский монастырь, по преданию, основан еще в XI в. и во всяком случае существовал уже в начале XII века. Тогда уже в нем находился образ Иоанна Богослова, присланный в дар князьям рязанским из Царьграда и писанный, по преданию, современником Иоанна Богослова. В 1237 г. Батый, беспощадно разорявший рязанские земли, приблизился и к монастырю, но, пораженный каким-то ужасным видением, не только пощадил монастырь от разорения, но сделал в него богатые вклады и приложил свою золотую печать к образу Иоанна Богослова. Постройки монастыря были обновлены в 1534 г. Соборная церковь имеет 2 этажа. Более всего замечательны монастырские врата, устроенные вместе с монастырскою оградою около половины XVII века и в высшей степени замечательные по своим стенописям (фрескам), относящимся к двум иконографическим циклам: из книги Бытия и из Апокалипсиса" . В обители собрано множество святынь: чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Знамение – Корчемная» и «Тихвинская». В обители хранятся ковчеги с частицами мощей святых Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Николая Чудотворца и многих других угодников Божиих, а также реликвии, связанные с именами священномучеников Мисаила Рязанского и новомученика Иувеналия Рязанского. Вблизи монастыря, рядом с древними монастырскими пещерами расположился Святой источник, который издревле почитался как чудотворный. Здесь произошло особенно много чудесных исцелений. С 1930 по 1988 гг. монастырь был закрыт. С осени 1988 г. началось его восстановление. В Иоанно-Богословском соборе был устроен новый иконостас, расписан алтарь, продолжается реставрация Успенского собора. В древних Святых вратах устроена часовня в честь иконы Божией Матери «Иверская». В обители есть своя пасека, хлебопекарня, подсобное хозяйство, обширная библиотека. В уставе монастыря имеется ряд положений, сближающий весь строй жизни обители с афонскими тысячелетними традициями.

|